原点は、鳥取地震の記憶。

私が伝統建築に強く惹かれるようになったきっかけは、鳥取地震でのある光景でした。 比較的新しい住宅が大きな被害を受ける傍らで、築年数を経た古民家がほぼ無傷で建っていたのです。

「ここには、何か秘密がある」

その謎を解き明かしたいという一心で、気がつけば、ヘリテージ活動や文化財保護の世界に飛び込んでいました。 実際に古民家や町家に触れ、多くの近代建築を巡るなかで、日本建築の構造的な強さの秘密は、自然の大きな力に対して、力で対抗しない、まさに柔道のような受け流すシステムがあったこと。そして何より自然や素材を良く理解していたことだと気付かされました。現代の木造住宅の主流は壁を固めて地震に耐えるのが一般的ですが、伝統構法は「柔構造」であり、建物全体がしなやかに変形することで地震力を受け流す特性があります。現在の建物にもその流れを汲むものが多く存在しており、剛設計に固執せず、柔構造を活かした上での耐震化の方法、例えば耐震リングの有効性なども検討項目の一つです。

ここから先は技術者目線になります。

伝統工法の特徴

伝統構法建築は「柔構造(じゅうこうぞう)」による「力の受け流し」を基本とした耐震特性を持っていることがわかります。現代の一般的な木造住宅が壁を固めて地震に抵抗しようとするのと真逆の考え方です。力の流れや挙動を解析し、現代への応用を探索しています。

【具体的な特性は以下の3点に集約されます。】

1. 揺れを分散させる「柔構造」

伝統構法の最大の特徴は、建物全体がしなやかに変形することで地震のエネルギーを吸収・分散させる点です。

:剛性から変形性能へ: 現代の木造住宅は、壁を強く固める「剛性(硬さ)」を重視して地震に耐えようとしますが、伝統構法は「変形性能」を活かす設計となっています。

:力の受け流し: 構造体をガチガチに固めるのではなく、地震力を受け流し、建物全体で揺れを分散させる特性を持っています。これにより、ある程度の揺れまでは建物が変形しながら持ちこたえることができます。

2. 石場建てによる「免震効果」

伝統的な基礎形式である「石場建て(いしばだて)」は、現代の免震装置に近い役割を果たします。

:入力地震力の低減: 石の上に柱を置く構造であるため、大きな地震力が加わった際に柱が石の上で滑ったり浮き上がったりすることで、地面の揺れが建物に直接伝わるのを防ぎます。資料ではこれを「地震力の入力を低減する『免震構造』の一種」として位置づけています。

: 力学的合理性: このような仕組みは、長い歴史の中で培われてきた「力学的合理性」に基づくものであり、現代の視点から見ても非常に理に叶った特性と言えます。

3. 変形に耐えうる「粘り強さ」

これらの特性を評価するために用いられる「限界耐力計算」の考え方からも、その特性が読み取れます。

:損傷許容の設計: 伝統構法は、地震時に建物が全く動かないことを目指すのではなく、「どの程度の損傷や変形に耐えられるか」という粘り強さを重視しています。

:地盤との相関: 地震の揺れは地盤によって増幅されますが、伝統構法の設計では、その土地の地盤特性(表層地盤による加速度の増幅など)も考慮に入れ、建物がその揺れにどう追従するかも検討する必要があります。。

まとめ

伝統構法建築の耐震特性は、強風に折れることなくしなる柳の木のように、「硬さ」で抵抗するのではなく「柔らかさ」で力を逃がし、致命的な倒壊を防ぐ点にあります。この特性により、壁だらけの閉鎖的な空間ではなく、大地震に耐えうる開放的な住まいを実現できるのが大きな利点であることがわかります。

---------------

伝統工法が持っているこのような先人の知恵と技術を解き明かし、地震に耐えてきた技術を更に磨きをかけ、次代へ継承していくこと。単に古い形式を模倣するのではなく、現代の生活に必要な快適性と安全性を確保した上で、伝統の良さを取り入れていく。そうして

先人の叡智を現代の知恵に昇華させたい。それが今の私の原動力であり、探索を続けている真の理由です。

又、下記の「日本建築図鑑」や「ヘリテージ」では建築探訪の記録。「伝統建築の叡智を探る」では歴史や発見。「文化財保護再生:萩」では地道な活動。「古民家鑑定士」「古材鑑定士」では古民家の成り立ちや使用材料等を掘り下げています。

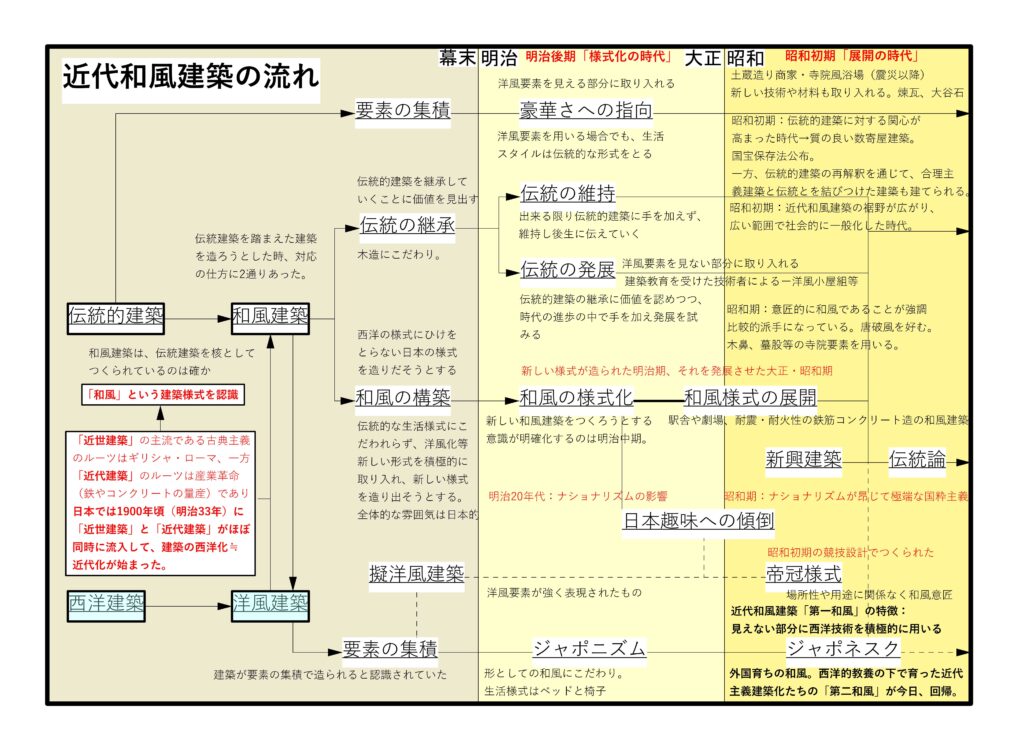

近代和風建築(幕末〜昭和)日本建築が近代化を目指し、構造的にも変わっていこうとするこの時期の建物も面白い。

封建制度の廃止により物資の流通が自由になり、金さえあればどの地の物産も自由に入手できるようになり、行き来も自由で、腕自慢の職人の世界は拡大しました。鍛冶たちも和鋼・洋鋼好みのものを使って競争しました。それは、江戸の延長発展でした。そこに、西洋建築の意匠と技術が刺激して、木造建築の黄金時代が築かれて行きました。(村松貞治郎/近江榮)そうして、西洋の剛建築と日本の柔建築が融合し、日本建築は近代化の名のもとに様式の分化が進みます。ー反面、西洋を知ることで、日本らしさがわかるー

日本の建築がどのように推移してきたのか「日本建築史」で、歴史を遡ります。

⬛先人の知恵:伝統建築技術に関する考察

1.伝統木造建築は、過酷な自然災害への備えとして、損傷しても全解体などせずとも部分的な修理によって復旧できるように当初から構築されています。

2.伝統木造家屋は地震で被害を受けても、焼けさえしなければ大工棟梁や鳶職の手で復旧されてきました。

3.濃尾地震から百数十年を経た現在でもなお、木造家屋の耐震化については、伝統的な土壁や貫を廃して、筋違いや金物工法にすべきであるという「洋風思考」と、逆に伝統構法を尊重してこれに学んで将来の建築に活かすべきであるという「和風尊重」の考え方に大きく乖離したままで、むしろ溝は一層深まりつつあるように見えます。

4.曽根や辰野など帝国大学の権威筋は、日本の伝統木工法には耐震性がないとの立場から、和風住宅を「金物」と「筋違い」を主体とする洋風木造工法に転換すべきであると主張したのに対し、野口孫市は、和風建築に耐震構造としての優れた特性を見出し、これを高く評価しました。

これらを踏まえて現存する建物を観察していきましょう。

以上、これからもすこしづつではありますが、増補していきますのでお楽しみに!